2023/02/08 转角选书

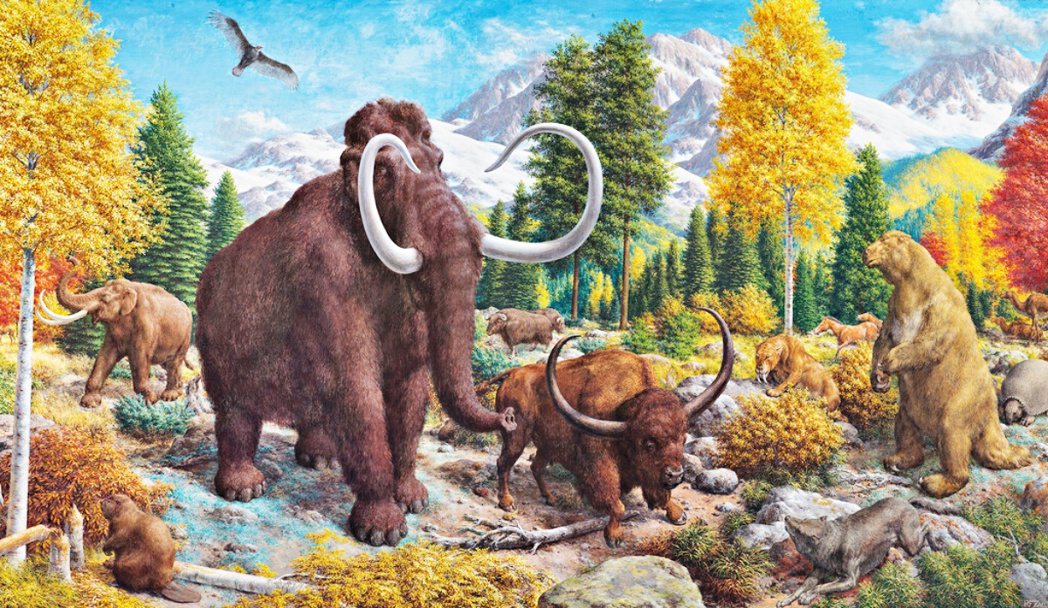

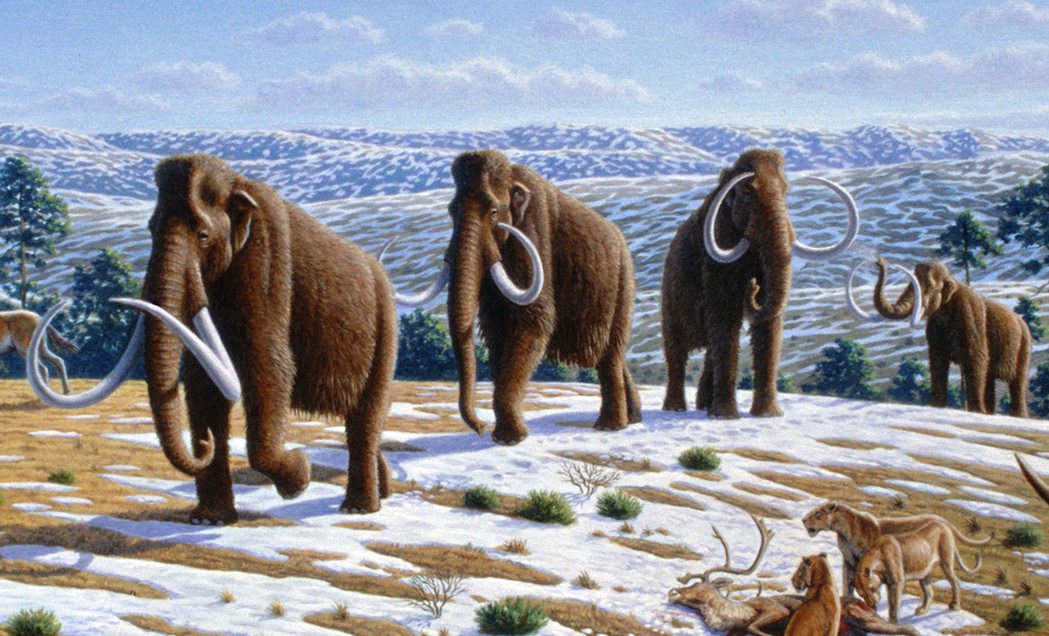

到了秋天,白令陆桥较有庇护的地方闪耀着融化的金色光芒,棉白杨和白杨在高大云杉蓝绿色的衬托下变黄。这些低地是许多动植物物种的避难所,是世界上气候较宜人与温和的地区,无法忍受长期冰河时代严寒的生物可以在此生存。图为猛犸象、巨型短面熊、野牛等。 图/耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆

▌本文为《昨日世界:古生物学家带你逆行游猎五亿年前的世界,16个灭绝生态系之旅》(鹰,2022)书摘

「日以继夜,夏尽冬至,无论天气好坏,它谈论的是自由。

如果有人失去了自由的感受,这片大草原会提醒他的。」

——瓦希里.格罗斯曼(Vasily Grossman),《生活与命运》(Life and Fate)

现在是春天,但即使是整个冬天,地上也没被雪覆盖,而是铺上了大量的枯草与飞沙。阿拉斯加北部布鲁克斯山脉(Brooks Range)与永冻的北冰洋海岸之间的平原异常乾燥,雨雪几乎都与这片土地擦身而过。

一条变化无常的溪流穿过鹅卵石,勉强从高地慢慢流向南方,但在强风中几乎听不到水声。就连这条溪流也在还没入海之前就放弃前进,被逐渐扩大的沙丘吸收而完全消失不见。河流的流量每天都在变化,随着山上的雪逐渐解冻,可望在未来几个月达到巅峰。

在冬天,可以吃的东西很少,五分之四的地面是裸露的土地,五分之一则覆盖着乾燥枯黄的植物茎桿,仅存的一点微薄口粮也覆盖上一层有磨损作用的沙尘。即使如此,从富饶的夏天留下来的乾燥剩余物,还足以养活几小群这样的短腿马。

正如在上次冰河期最鼎盛时于北坡(North Slope)发现的那样,在这种让人麻痺的温度下,四肢过长会有体温过低的风险。阿拉斯加马比较接近小马的大小,有点像现代的蒙古野马,但四肢更细。牠们的皮毛是蓬鬆的灰棕色,鬃毛则又短又黑又硬。那些睡着的马并非完全静止不动,在头顶上的微弱极光下,偶尔会漫不经心地抽动尾巴。这些是乾旱北方最顽强的居民,不管条件如何,牠们仍能存活。

数量庞大而集中的野牛和驯鹿群,以及不常见且分散的麝牛、驼鹿、赛加羚羊群,这些于夏季来到北坡的访客都已经走了,因为牠们比马更无法依赖这么可怜的草料维生。即使对马来说,要在北方的冬天谋生也是很艰苦的,其中一匹怀孕的母马更是如此。每一小群马中,包含了一匹公马与几匹母马,而小马则在晚春时节出生。牠们的死亡率很高,预期寿命是现代野马的一半。阿拉斯加马的一般寿命是十五年,在呼啸的狂风下,这已几近牠们活命的极限。

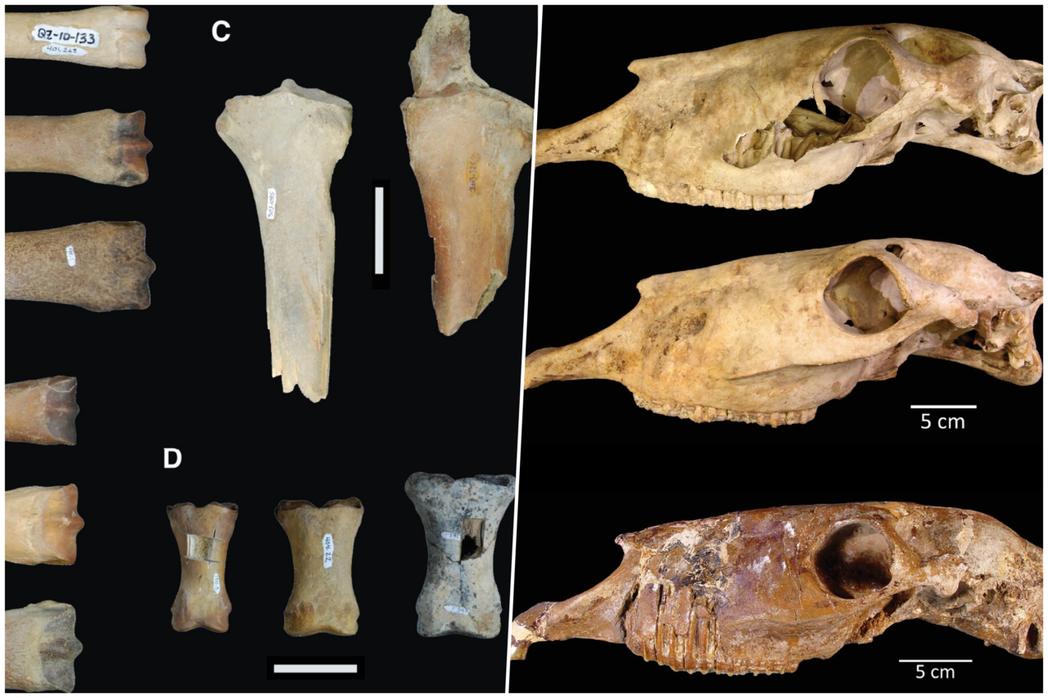

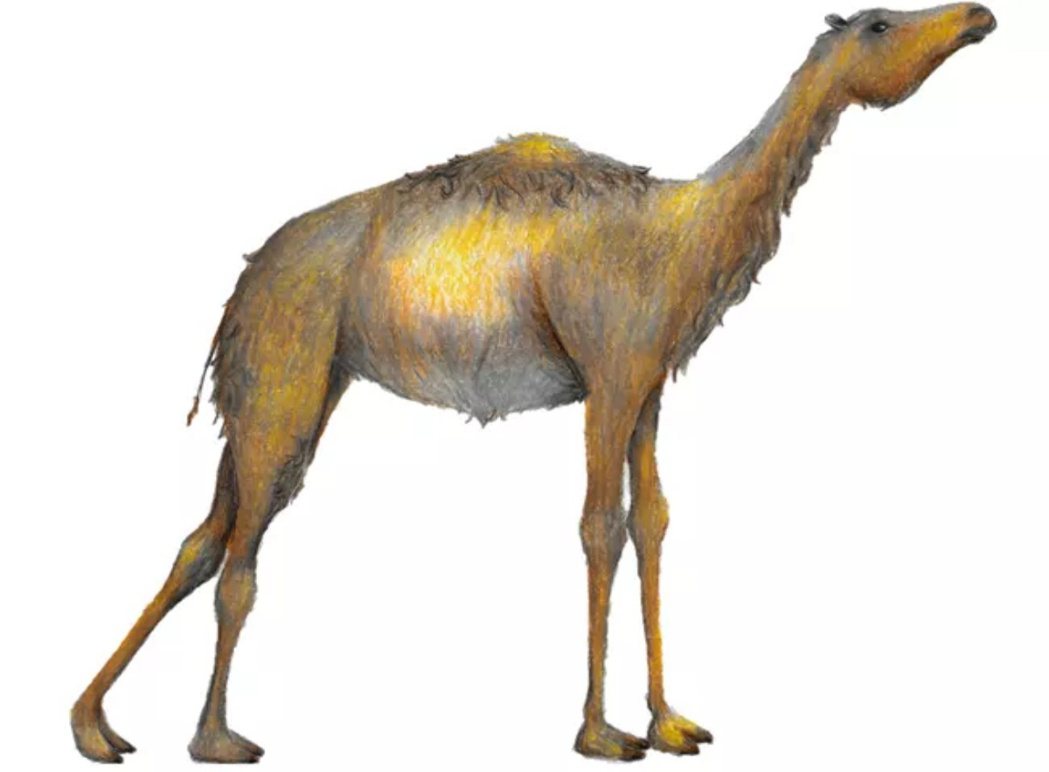

冰河时期更新世,生存于北美地区的马科动物Haringtonhippus francisci,现已灭绝。 图/加州大学圣塔克鲁兹分校

Haringtonhippus francisci的头骨与趾骨。 图/加州大学圣塔克鲁兹分校

风从后来成为阿拉斯加的东半部七千平方公里大的沙海吹来,这片沙海的西边,是今日依然存在的伊克皮克普克河(Ikpikpuk River)。在这片寒冷的沙漠中,横亘着三十公尺高的脊状沙丘,一排接一排达二十公里长。风把沙子向西吹过草原,为布鲁克斯山脉的山脚铺上一层糖粉一样的沙尘。被风吹过的沙尘质地鬆散、混合着泥与沙,被称为黄土。

在更新世的寒冷地区,在寒冷的月份期间,食物很少,以至于从驯鹿到猛犸象(Mammuthus primigenius,又名长毛象),每一种草食动物都停止了生长。像树木一样,牠们的骨头与牙齿也留下了生长痕迹,这是一种季节性的身体疤痕,记录着牠们度过了多少个冬天。牠们靠着能找到的东西维生,使用很少的能量,拖着庞大的身躯坚持下去,直到更好的季节重回大地。有草食动物的地方就会有潜伏着的掠食者,随时都会有一双爪子从草丛里迸出来抓取猎物,只要脖子被咬住就会一命呜呼。

穿过这片荒凉的景观,一小群穴狮正得意洋洋地控制着整片大地。牠们安静地在草原上四处觅食,肩膀随着每一个脚步而上下倾斜摆动。对马群来说,几乎没办法知道穴狮是否就在附近,因为狮子靠着追蹤与隐密的行动猎食,而黑暗让牠们之间的距离更近了。母马很警觉,对于任何声响都有反应,而让牠的耳朵在圆形的灰白额头前晃动着。

在更新世期间,漫游在地球上的狮子有三种,非洲狮是其中最灵巧也是唯一存活到现代的一种。穿过劳伦泰冰层(Laurentide Ice Sheet)的另一边以及整个北美地区,南至墨西哥,甚至到达南美洲的是体型最大的美洲狮。牠们是身上略带斑点的灰红色野兽,长达两公尺半。牠们算是新移民,祖先在距今三十四万年前从欧亚大陆移居到此地。

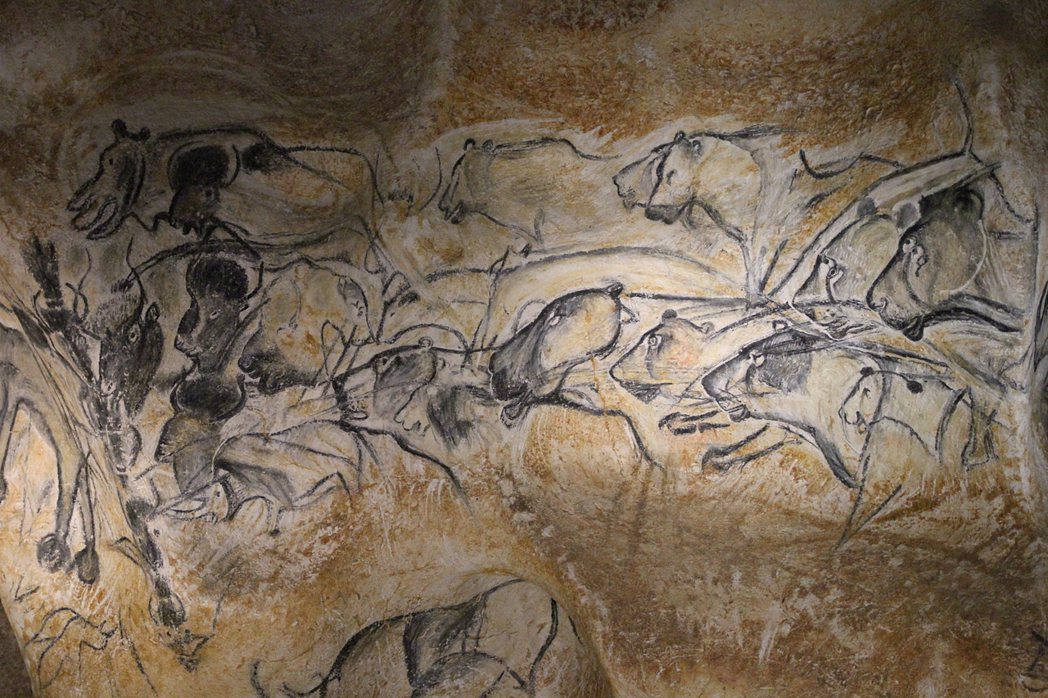

然而,在整个欧洲与亚洲的草原上,以及在阿拉斯加,马与驯鹿群面临的最大危机,是来自欧亚大陆的穴狮(Panthera leo spelaea),牠们是在距今大约五十万年前与现代的狮子分化而来。有关牠们的外观,我们所知道的大部分来自艺术作品。

居住在欧亚大陆北部的人类留下了数百件描绘详细的绘画与雕塑作品,记录了这片猛犸草原上的许多物种。欧亚大陆的穴狮体型比非洲狮大10%左右,颜色更浅,毛也较浓密,粗糙不平的毛皮下覆盖着浓密、呈波浪状、几乎是白色的底毛,这是可以对抗严寒的两层保暖层。不管雄狮或母狮都没有鬃毛,但有短短的鬍鬚,而雄狮的体型要大得多。因为在洞穴中,动物的遗骸容易堆积,也不会受到干扰,所以我们知道牠们是穴狮。不过大家也都知道,牠们平常待在洞穴里,但在猎捕驯鹿和马时会形成一个小群体,到草原上到处探寻。

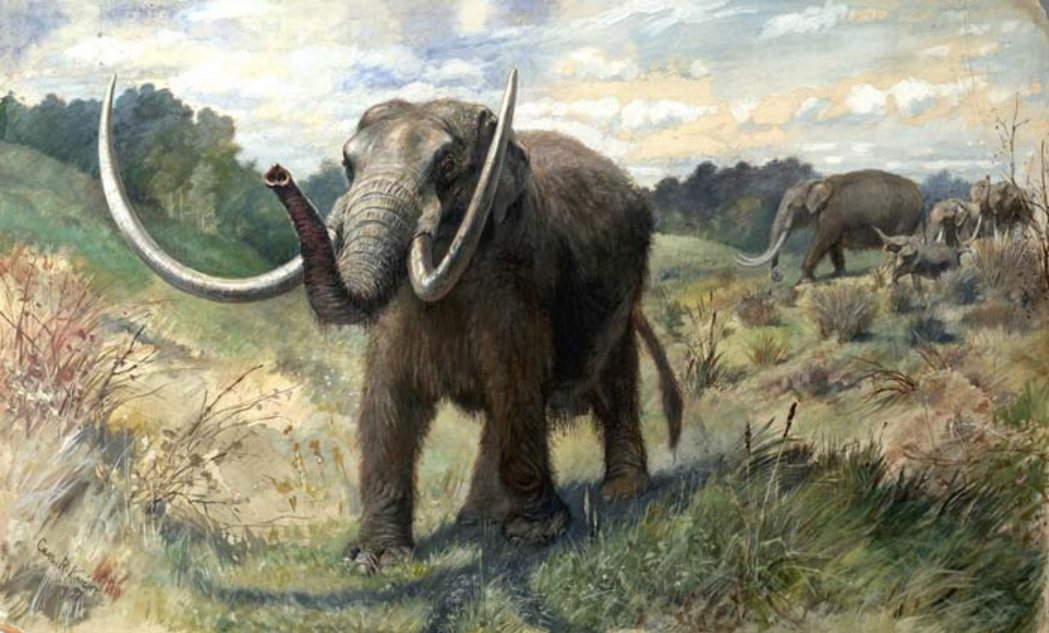

猛犸象。 图/The Smithsonian Institution

在阿拉斯加,马与驯鹿群面临的最大危机,是来自欧亚大陆的穴狮。 图/维基共享

所有的猫科动物都是伏击型掠食者,牠们的身体结构适合跟蹤与奇袭猎物,顶多再加上一个短距离的冲刺。这样的跟蹤需要隐密的行动,但在开阔的草原上要做到隐密行动十分困难,因此与其他的猫科动物相比,穴狮更擅长追捕猎物。穴狮的图画通常会显示牠们身上的标记:像猎豹一样从眼睛开始出现的黑色线条,能帮助牠们避免被阳光照得刺眼;另外,在较深色的背部与较浅的下腹部之间有清楚的分界。

时至今日,狮子、大象和野马都不再出现在北美洲的北部。无雪的土地、无雨的天空和沙海也都不复存在。在想像自然世界的各个部分时,我们往往会把它们想成是一个整体,生态系统的每一个部分都定义了一种地方感(sense of place)。

如果没有巨大的仙人掌、狼蛛与响尾蛇,北美西南部的索诺兰沙漠(Sonoran Desert)会是什么样子?如果你很熟悉一个地方,你就会对它的元素产生一种内在的正确认知。虽然这种感觉非常强烈,但生态系统却是一砖一瓦建构起来的。聚集在一起的物种让人产生了地方感,也提供了一种时间感(sense oftime)。一个群落,是指从微生物到树木、再到巨大的草食性动物等生物体的统计数目,是生物之间一种基于演化史、气候、地理与机会的暂时性联盟。

我在苏格兰高地的兰诺克黑森林(Black Wood of Rannoch)边长大,这里有陡峭、布满石英岩的斜坡,以及覆盖着麝香蕨菜的迴廊与蓝莓坐垫。这里的树林带着桦树叶的花窗玻璃天花板或破裂的松木柱子,是一片在荒野与开阔山丘之中的温带雨林。我对那个地方的居民—貂鼠、潜鸟、金翅雀和鹿,有一股强烈的怀旧之情。对我来说,牠们就是我童年时代的体现,要把这个地方与野生动物分开,几乎是不可能的事情。

我对黑森林的感觉,与我们目前的地质时代全新世有关,因为它是黑森林成长的基岩。化石群落并未完全反映现代人的先入之见。一个物种的现在範围可能反映出牠们祖先居住的地方,但同样也可能不是。例如骆驼与美洲驼是彼此最近的亲戚,大约在距今八百五十万年前分开。美洲驼是留在美洲骆驼家园部族的后裔,而骆驼则穿越了白令海峡(Bering Strait)到达亚洲与其他地区。

居住在欧亚大陆北部的人类留下了数百件描绘详细的绘画与雕塑作品,记录了这片猛犸草原上的许多物种。图为法国Chauvet 洞穴中描绘的穴狮和野牛。 图/维基共享

在冰河时代,至少有五个骆驼属生活在北美,美洲驼是留在美洲骆驼家园部族的后裔,而骆驼则穿越了白令海峡(Bering Strait)到达亚洲与其他地区。 图/美国国家公园管理局

甚至直到距今一万一千年前,在冰河时代週期性冰河作用的部分温暖地区,一群一群的骆驼仍在后来成为加拿大的地区四处游蕩。在更新世的这一刻,在冰层的最大範围附近,骆驼的栖息地往南达到加利福尼亚地区—我们是从那些不幸被困在拉布雷亚(La Brea)天然沥青渗出液中的骆驼得知这一点。这地方的地面冒出沥青已有数千年的历史了。

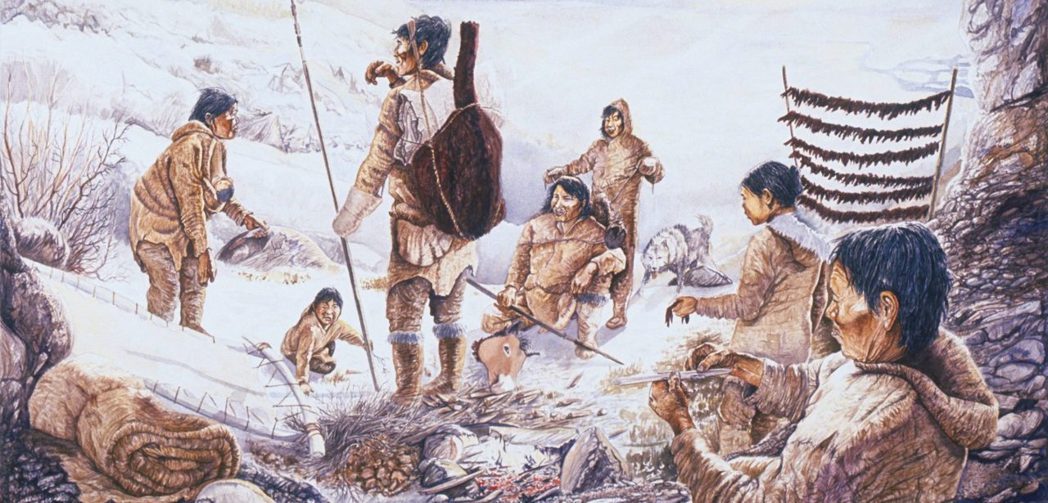

不久之后,第一批人类到达美洲。在距今两万两千五百年前,一群快乐的孩子穿过一簇簇柳枝稷,跑进白垩质湖岸的泥泞中,他们的脚印仍然可以在新墨西哥州的白沙中寻获。随着这些第一批美洲居民的人口数持续增加,他们将开始猎杀本地的骆驼和马。结果就像许多更新世的大型哺乳动物一样,牠们在人类出现后的短短几千年内就灭绝了。

但在此时,这里的人口数量仍然很少,也几乎没有直接证据显示他们究竟居住在哪里。在最近一次的冰河时期,也就是在距今约两万五千年前规模达到最大程度的那次,人类在白令陆桥(Beringia)的低平原上繁衍生息,并沿着冰块稀少的阿拉斯加南部海岸移动,最后进入这个资源丰富的新大陆。

在冰层北部,在伊克皮克普克以东数百公里乾燥的白令陆桥东部边缘,可能有着由东白令陆桥人的小村落所点燃的篝火,那里的湖泊保存了人类粪便和木炭的化学特徵,但这些化学物质相当稀少,而且相距很远。随着气候的变化,人类在这片大陆的立足点越来越深入,许多本土物种将无法持续生存很久,原因是遭受世界暖化和这些新来的万能掠食者的连番打击。

现今的白令海峡,图为工作中的阿拉斯加雪橇犬走过。 图/美联社

一个生态系统并不是固定的实体,而是由成千上百个单独部分所组成,其中的每个物种对于热、盐分、水的可及性以及酸度,都有自己的耐受性,而且每个物种都有自己的角色。从最广泛的意义来说,生态系统就是群落内部所有有生命的成员与构成其环境的土地或水之间的互动网络。

单独来看,每个物种都有自己的特性,但生态系统的互动带来了複杂性。我们将任何特定物种的可能生存条件称为「基础生态区位」(fundamental niche),当与其他生物的互动限制了生态区位时,我们将这个物种分布的现实称为该物种的「实际生态区位」(realized niche)。无论基础生态区位有多宽广,如果环境发生变化,超过了这个物种生态区位的极限,或是如果其实际生态区位降至于零的时候,这个物种就会灭绝。

更新世北坡的冬季,就是许多生物的基础生态区位从环境中消失的时间和地点。马之所以还能生存,是因为牠们能够依赖贫瘠的饲料生存——只要还足够就好。牠们断断续续地睡觉和醒来,每天花十六个小时进食,以确保获得足够的营养。

猛犸象也靠着劣质食物繁衍生息,儘管牠们的消化效率较低,而且牠们需要的食物体积,比冬季这稀疏放牧所能提供的要多。在食物缺乏的时候,牠们会转而吃自己的粪便,以获取任何剩余的营养。生活在其他地方的数千头野牛,则必须让牠们的食物在四个胃的消化系统中发酵,所以不能吃得那么快。这表示牠们的食物需要更高的品质,而在冬季,这些乾旱的北方平原无法提供这样的食物。

正是世界这个角落的自然地理环境,导致了乾燥多风的天气。持续吹过伊克皮克普克沙丘、能刺痛脚踝的风,是巨型逆时钟旋转环流的一部分。这个环流的中心在离此地很远的西南部,当它捲起太平洋的海水,在阿拉斯加中部和加拿大育空地区(Yukon)吹动云层时,它曾经拥有的水分已经消失了。

大部分的雨水都落在潮湿的野牛平原上,这些平原相当靠近把这片土地与北美其他地区分开的巨大冰墙。这片冰层几乎覆盖了现今加拿大全区,并向南延伸,形成了从太平洋到大西洋的冰冻屏障。它有些地方深达两英里,对景观施加的雕刻和刨削力,甚至挖掘着将成为五大湖(Great Lakes)的地区。随着冰融,劳伦泰冰层南部边界的积水将被释放,切割出新的河床,侵蚀冰河沉积下来的冰碛石,形成尼加拉瓜瀑布等景观。

被锁在这片大陆冰层和附近北欧冰层中的水,都来自海洋的储量。全世界的海平面比现代低约一百二十公尺,冰的成长暴露了浅层海床,在大陆之间形成所谓的「陆桥」。阿拉斯加本身可能因冰层与北美洲隔绝,但陆桥却将阿拉斯加野生动物与其西部的亚洲连接起来,带入一个覆盖半个世界的连续体。

更新世的猛犸象与人类。图为墨西哥国家人类学博物馆模型。 图/维基共享

更新世时期,冰层几乎覆盖了现今加拿大全区,并向南延伸,形成了从太平洋到大西洋的冰冻屏障。图为现今的加拿大育空地区。 图/路透社

白令海峡是将现在的阿拉斯加与俄罗斯远东区的楚科奇自治区(Chukotka)分隔开来的一段水域,乾涸而宜人,以其生物省份(按:有一个或多个生态关联的地理区)白令陆桥命名。白令陆桥在冬天是一片寒冷的土地,但在炎热的月份会变得明亮而温暖。整个春季和夏季,草地上的野花盛开。大部分树木都是灌木,矮小的柳树在风中用茂盛的柳絮当毛笔,写着无字的书法,而矮小的桦树灌木丛里藏着柳松鸡。

在空中,成群结队的雪雁展翅飞翔,呼啸着飞向大海。到了秋天,白令陆桥较有庇护的地方闪耀着融化的金色光芒,棉白杨和白杨在高大云杉蓝绿色的衬托下变黄。这些低地是许多动植物物种的避难所,是世界上气候较宜人与温和的地区,无法忍受长期冰河时代严寒的生物可以在此生存。在某些地方,沼泽地里的泥炭藓会渗出来,而在其他地方,银毛的草原鼠尾草在野牛的蹄下,散发出温暖的气味。

将被海淹没的白令陆桥相当辽阔,总面积包括后来成 为俄罗斯的土地以北的土地,大约相当于加州、奥勒冈州、内华达州和犹他州四州面积的总和。这个生物省本身是广泛生物群系(biomes)的一部分,始于白令陆桥东部,在爱尔兰的大西洋沿岸结束。所谓的生物群系,是指动植物群落一致、气候相对一致的景观。

从暴露在海平面上的白令陆桥平原深处,一直到阿拉斯加的丘陵地带,空气变冷变乾燥,植物变得更矮更强壮,但草原仍在继续生长。在它的东部边缘——像伊克皮克普克那海一般的沙丘边缘,标誌着世界最大连续生态系统的一端,也就是猛犸草原。

正因为这种连通性,这片草原才得以继续存在。冰河期的气候模式并不稳定,每年的气候条件通常都不大相同。如果你把帐篷钉在鬆软的地面上,在一个地方扎营数年,那营地里的人就会像是经历极端的繁荣和萧条週期,天气和植物生命可能某一年有利于马,接着一年又有利于野牛,接着又有利于猛犸象等。

由于猛犸草原是连续的,物种可以按牠们的理想气候迁移,并且会一直停留在牠们的生态区位範围内。 图/加拿大育空旅游文化局

1万5,000年前,居住在白令陆桥的人类。 图/加拿大历史博物馆

由于猛犸草原是连续的,物种可以按牠们的理想气候迁移,并且会一直停留在牠们的生态区位範围内。在瞬息万变的环境中,机动性对于长期生存至关重要,因为在这片大陆的某处,总会有个避难所。在整个北极高纬度地区,一直有不断重複的模式,也就是物种在局部灭绝,然后从这种避难所重新恢复。

即使在现代,最大的北极草食性动物驯鹿和高鼻羚羊,也参与了地表最大的陆地迁徙。在其他地方,在环境类似白令陆桥的蒙古草原上,人类放牧着山羊和其他牲畜。这里的气候并不稳定,冬季温度每年都不可预测,蒙古草原随着气候变化变得更加温暖乾燥,草原的生产力也越来越低,限制了可放牧的区域。

由于迁徙距离越来越受到限制,人们也越来越容易受到严冬的各种影响,雪多到妨碍放牧,但又没有足够的雪可供应饮用水,加上冻土与寒风,这些都破坏了游牧民族的生计。在多变的环境中,无论对野生动物或对人类而言,能够捲起营帐并移动到其他地方的能力至关重要。随着现代气候的变化,这种生活方式正受威胁,并直接反映在猛犸草原的消亡上。

白令陆桥的连续性将会被打破。海平面最终会上升,大约在距今一万一千年前,白令陆桥将被淹没。随着广阔的云杉和落叶松针叶林向北方生长,环绕世界的草原将被分割成更小更独立的区块,冻原会向南移动,天气会变暖,而适应了寒冷气候的物种,也将不能在适宜的土地之间进行长距离的迁徙。

如果无处可去,迁徙就无法拯救族群。一旦被消灭,而且没有倖存的群体可以补足死去的数量,牠们就会在当地,以及最后在全球各地灭绝。其他物种可能坚忍求活,但必须减少活动的区域。在阿拉斯加,所有曾经在猛犸草原上游蕩的物种中,只有驯鹿、棕熊和麝牛透过物种重新引入最后存活了下来。

随着现代气候的变化,直接反映在猛犸草原的消亡上。 图/维基共享

《昨日世界:古生物学家带你逆行游猎五亿年前的世界,16个灭绝生态系之旅》

作者: 汤玛斯.哈利迪

译者: 林丽雪

出版社:鹰出版

出版日期:2022/10/5

内容简介:全书以更新世猛犸象、穴狮与鹿、狼及熊并肩共存,2万年前最晚近一次冰河期的阿拉斯加开始,让我们看见当时的生物面临怎样的环境变化与困境,导致一个生态系统随之消失。《昨日世界》以十六个章节分别介绍十六个灭绝生态系统,若说当今地球生态系统是我们的故乡,过去灭绝生态系就是异域,那么作者就是引领读者从家园(今日)出发,一路倒溯至原始多细胞生物刚开始出现的五亿五千万年前,展开这趟逆行游猎之旅。

随便看看

- 银色高跟的不一样感觉

- 夏季必“败”的碎花半裙,记住3种搭配方式,告别土气,打造高级

- 今年突然火了一种穿法:膝下裙+高跟鞋,优雅显高,美到骨子里

- 这些配色绝了,氛围感轻松拿捏,减龄洋气!

- 男人的品味好不好,看他怎么穿皮鞋就一目了然

- 别让你的人生,输在“外表”上!

- 优雅到骨子里的“法式穿搭”,简单低调,随性搭配穿出浪漫情调

- 让马海毛来温暖你的秋冬

- 想让整个秋季时髦起来,风衣穿法新点子

- 高级女人的必备好物,这件必须有姓名

- 火遍2021年街头的5组穿搭来了,时髦高级又讨喜

- 只要穿一次开叉裙,就知道什么叫明艳动人

- 霉霉巡演票房惨败 《芭比》成金球奖大赢家

- 频繁烫染的女团姐妹头发都还好吗?

- 清华才女李一诺:放弃千万年薪4年生3娃

- 姜珮瑶终于惊艳一次!一身深V领亮片连衣裙,168的她身材太好